Cet accident, qui eut lieu à Zürich le 23 novembre 2001, démontre l’aspect multifactoriel des CFIT. Leur étude donne l’impression que le cycle infernal conduisant au drame aurait pu être désamorcé à chaque moment. Ce sentiment est trompeur. Chaque élément s’insère dans un système avec lequel il est cohérent. Cette harmonie est le ciment de l’ensemble et c’est elle qui fait que les évènements n’auraient pas pu se passer autrement.

La compagnie Crossair a fait son premier vol régulier en été 1979. Rapidement, ce nouveau venu sentit les orientations sous-jacentes d’un marché qui se redessinait. Les dirigeants déclaraient à la télévision que le temps où l’on additionnait le prix de revient et le bénéfice pour définir le coût d’un billet d’avion était révolu. Effectivement, avec les dérégulations entamées dès 1978, les formules classiques du commerce ne s’appliquent plus au domaine de l’aérien. Les compagnies doivent dans un premier temps définir à priori le prix du billet d’avion en fonction de l’offre et de la demande. Le prix obtenu de cette manière devient une condition imposée comme la vitesse du vent ou la longueur des pistes. Dedans, il faut faire rentrer le prix du carburant, celui des assurances, les salaires du personnel, les taxes d’aéroport, l’amortissement de l’avion, les frais de vente…etc. et s’il reste encore un peu d’argent, c’est le bénéfice ! Ce langage plait aux investisseurs et Crossair connaît une croissance régulière.

Les avions volent jour et nuit et les pilotes en font presque autant. Tous ont des horaires à la limite du maximum légal avec des salaires planchers. Les copilotes sont les moins bien payés. Jeunes et peu expérimentés pour la plupart, ils considèrent Crossair comme occasion de se faire des heures de vol et un peu d’argent de poche en attendant un emploi digne de ce nom ailleurs. Un peu mieux rémunérés, les commandants de bord viennent de tous les horizons. Autant en trouve des personnes sérieuses qui font leur métier avec art et dévouement, autant on rencontre des gens à la limite du hors jeu. Aucune compagnie aérienne au monde n’aurait voulu d’un commandant de bord comme celui qui veillait à la destinée du vol 3597.

A près de 60 ans, ce pilote cumulait deux emplois. A ses longues journées chez Crossair, il rajoutait en douce des heures d’instruction dans une école d’aviation de Zürich. Probablement une manière de boucler ses fins de mois, cette activité lui faisait régulièrement dépasser le temps de travail réglementaire pour un pilote. Son emploi du temps de la veille de l’accident est très éloquent. Il sort de chez lui un peu après cinq heures du matin et se rend à l’aéroport où il a rendez-vous avec un élève pilote vers 6 heures. A deux ils décollent pour un vol d’instruction à destination de Friedrichshafen en Allemagne. Il faut trois heures pour faire l’aller-retour en traversant des espaces aériens congestionnés. A midi, il met sa casquette de pilote de ligne et décolle pour Tirana en Albanie. C’est un vol qui dure deux heures et le pilote est de retour à Zürich peu après 17 heures. Ca fait déjà au moins 12 heures qu’il est au boulot, mais ce n’est pas fini. A 18:30, il décolle pour Milan et il est de retour à Zürich vers 21 heures. A 22 heures, il est chez-lui. Le temps de dormir un peu et à 8:30 le jour de l’accident, il s’envole comme instructeur pour un vol vers l’Allemagne.

Etre instructeur, pour de nombreuses compagnies, c’est une mauvaise référence. Les personnes impliquées longtemps dans cette activité peuvent développer des comportements les rendant incompatibles avec le travail d’équipe. Ce commandant de bord était décrit comme froid et distant et il centralisait toutes les décisions. Souvent, il faisait du one man operation en pilotant tout seul reléguant son copilote au d’un rôle d’observateur privilégié.

Avec le temps, il développa ses propres procédures et les incidents avec lui étaient nombreux. Aucun copilote n’avait le courage de le corriger ou de le contredire et souvent il mettait tout l’avion et les passagers dans des situations délicates. D’ailleurs, ce n’est qu’après sa mort que les langues commencèrent timidement à se délier.

Un jour, alors qu’il fait un vol vers Sion dans le Valais Suisse, il se trompe d’aéroport et de pays ! Il entame sa descente sur Aoste en Italie. Il y a 50 kilomètres entre les deux terrains et malgré les remarques du copilote, il se butte et continue sa descente. En approche finale, les passagers commencent à voir des panneaux de signalisation routière en italien et l’un d’eux filmera même la scène. Juste avant de poser, le commandant de bord comprend son erreur et remet les gaz. Il atterrit à Sion et explique l’erreur aux 30 passagers. Par contre, ni la compagnie, ni les autorités compétentes n’en sont informées.

Une autre fois, c’est un copilote qui le voit réaliser une approche selon une technique personnelle très dangereuse. Alors que l’appareil est en approche aux instruments sur Lugano, un des terrains les plus dangereux de Suisse, il coupe les circuits breakers du GPWS et de l’alarme de survitesse. Puis, il affiche une vitesse verticale de -4’000 pieds par minute et laisse tomber l’avion dans le vide. Le copilote est inquiet, mais n’ose rien faire. L’appareil descend dans les nuages dans une zone très montagneuse des Alpes suisses et italiennes. Quand il sort de la couche, il est à 100 mètres de hauteur au-dessus d’un bras de lac de 3’500 mètres se trouvant dans le prolongement de la piste. Il continue le vol à vue et atterrit.

Les pilotes de Crossair accumulent les incidents et comportements dangereux, mais tout est couvert par une loi du silence où tout le monde trouve son compte. En 1991, alors qu’il est sur un contrôle en ligne et qu’il est sensé donné le meilleur de lui-même, ce pilote va ignorer pendant plusieurs minutes une instruction de limitation de vitesse donnée par le contrôleur aérien. Soudain, il se retrouve dans les turbulences de sillage d’un Boeing 747 le précédent et l’avion est sévèrement secoué. L’examinateur refusa de lui valider son test.

En 1990, une compagnie l’engage pour qu’il dispense une formation sur les systèmes du Saab 340. Alors qu’il est entrain d’expliquer le mécanisme de fonctionnement du train d’atterrissage, le copilote en formation lui demande ce qui se passe si ce dernier refuse de rentrer. Qu’à cela ne tienne, il lui fait une démonstration grandeur nature de la rentrée d’urgence. Par contre, contrairement à ses attentes, le train d’atterrissage rentre vraiment alors que l’avion est stationné au sol. Les occupants sont un peu secoués et l’appareil endommagé au-delà de toute réparation.

Chez Crossair, quand furent achetés des DC-9 capables de transporter plus de 160 passagers, il fut d’emblée pressenti pour commander l’un d’eux. Là, ça ne passe plus. Les formateurs qui le prennent en charge refusent de lui faire valider sa transition. Il est incapable de comprendre le fonctionnement de l’appareil, incapable de coordonner sa gestion et ses décisions, il est tout simplement incapable de piloter un DC-9. La compagnie lui paye des heures en plus, mais rien n’y fait. Le projet est annulé.

En été 1995, on tente encore une fois de le faire passer sur DC-9. Les instructeurs vont s’acharner pendant plus d’un an, mais sans succès. En plus de difficultés particulières à ce type d’avion, le pilote a des problèmes plus généraux. Il ne peut pas avoir une action coordonnée, ni prendre une décision convenable à la situation.

Après ce double échec, on le remet en ligne sur des avions qu’il sait piloter déjà : Saab 340 et plus tard des RJ80/100.

Contrairement à des compagnies comme Air Algérie, où n’importe qui peut rentrer comme pilote s’il a assez de piston, Crossair soumet les candidats pilotes à des tests d’entrée. Cette sélection est longue et compliquée et frise l’ésotérisme. On va jusqu’à leur fournir une boite avec des lumières sous forme d’étoiles, de carrés ou de demi-lunes et on leur donne des blocs taillés qu’on leur demande d’introduire dans la boite susmentionnée. Ce jeu, plus proche du zoo pour primates que du jardin d’enfants, se fait sous le regard de psychologues attentifs. Il n’y a pas intérêt à se foirer !

Le 24 novembre 2001, c’est le jour du drame. Un système biaiseux depuis longtemps produit un bébé monstrueux. L’Avro 146 décolle de Berlin à 21 heures. C’est un quadriréacteur. Le commandant de bord est qualifié dessus depuis 5 mois seulement. A force de le pousser, on a fini par le caser à gauche dans un avion à réaction. A bord ce jour là, il y a 28 passagers et 5 membres d’équipage. Le copilote est un jeune de 24 ans qui n’a pas encore fini sa formation. Son instructeur c’est le commandant de bord, c’est avec lui qu’il vola la veille pour le compte de l’école. Autant dire qu’il ne faut pas trop compter sur lui pour équilibrer le comportement irresponsable de ce dernier.

Vers 22 heures, commence l’approche sur Zurich. Les nuages touchent le sol et la visibilité est très dégradée. La piste en service, la 28, n’a pas d’ILS, mais un VOR/DME. Autant le dire tout de suite, tous les indicateurs du CFIT sont au rouge.

Le METAR reçu lors de la descente indique une visibilité de 3’500 mètres. Cette valeur, même si elle est correcte selon les textes, elle en reste néanmoins trompeuse. D’après l’OACI, la visibilité est la plus grande (bien la plus grande) des deux valeurs suivantes :

– la distance horizontale maximale à laquelle un objet noir de dimensions convenables et proche du sol peut être vu et reconnu quand il est observé sur un fond clair.

– la distance horizontale maximale à laquelle on peut voir et identifier une source lumineuse d’environ 1000 Candelas contre un arrière plan sombre.

1000 Candelas, c’est les phares d’une voiture. Par contre, que faire quand la visibilité n’est pas la même dans différentes directions ? D’après l’OACI, c’est la visibilité minimale qu’il faut considérer. Par contre, de nombreux pays considèrent cette approche comme trop restrictive et lui préfèrent ce que l’on appelle « la visiblité prédominante ». C’est-à-dire la visibilité maximale atteinte sur au moins 180 degrés continus ou non d’horizon. En Suisse, c’est la norme adoptée, mais ceci est connu des pilotes même si ça continue à leur réserver des surprises parfois. En cas de nuages bas, il n’est pas impossible d’avoir des visibilités nulles dans certaines directions d’approche alors que les METAR continue à annoncer plusieurs milliers de mètres de visibilité sur le terrain.

Ce soir, malgré les 3’500 mètres publiés, un premier avion atterrit sur la 28 et son équipage trouve que les conditions ne sont marginales et en informe le contrôleur aérien. Les pilotes de l’Avro, qui sont sur la même fréquence, entendent cette information et continuent leur approche.

Aux commandes, il y a le copilote. Le commandant de bord supervise et s’occupe des communications. En approche VOR/DME, l’avion descend selon un profil qui ressemble à un escalier. Plusieurs points sont définis par leur distance et à chaque fois que l’appareil les survole, il doit descendre et se mettre en pallier en attendant le point suivant. La dernière marche se fait à une altitude appelée MDA. Une fois qu’il est à cette altitude, le pilote continue à chercher la piste mais au plus tard jusqu’à un point appelé MAP. Si la piste est vue avant ce point, la descente et l’atterrissage se poursuivent, autrement, il faut remettre les gaz. Bien sûr, de nombreux pilotes ont la tentation d’aider un peu le sort et descendant sous la MDA pour augmenter leurs chances de voir la piste. C’est ce que fait le commandant de bord ce soir là.

En effet, alors que le copilote se rapproche la MDA il ne voit rien du tout. Si ça ne tenait qu’à lui, il remettrait les gaz et irait poser dans un aéroport de déroutement quitte à ce que la compagnie paye la nuit d’hôtel aux passagers. Le commandant de bord ne l’entend pas de cette oreille. Pour lui, le plus important est de rentrer vite à la maison. De plus, dans son état de fatigue, il n’a plus vraiment envie de faire durer. Il faut atterrir même en prenant un peut de liberté avec les procédures en vigueur.

A 22:06:10, le commandant prend les commandes et sans la moindre visibilité, il descend sous la MDA. Terrorisé, le copilote marmonne « deux, quatre ». Deux, quatre, zéro, zéro pieds, 2’400 pieds, c’est la MDA sur l’approche 28 de Zürich. Le commandant déclare pour lui-même :

– Il a dit qu’il a vu la piste à deux nautiques…

Il fait référence au pilote qui a atterrit précédemment et qui avait déclaré à la radio avoir vu la piste à cette distance. Le copilote ne dit plus rien mais le radio altimètre annonce, par le biais d’une voix synthétique, le passage des 500 pieds de hauteur. A 22:06:32, la même voix annonce 300 pieds mais la piste n’est pas encore en vue. Le commandant de bord se pose la question à haute voix :

– Est-ce que l’on ne devrait pas faire une remise de gaz ?

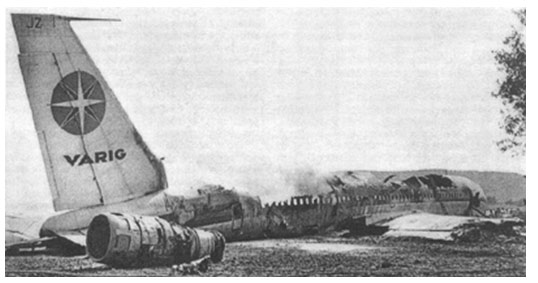

Par acquis de conscience, il laisse encore passer deux secondes, puis comprend qu’il n’est pas possible d’arriver à l’heure ce soir. Le copilote reprend espoir et l’encourage à annuler l’atterrissage. Enfin, il pousse les manettes des gaz et tire sur le manche. L’aiguille du variomètre, qui indiquait 1’200 pieds par minute de taux de chute, commence à revenir vers zéro quand l’appareil se prend dans les arbres. Le choc est très violent, les ailes s’arrachent et le kérosène provoque une boule de feu qui engloutit l’avion avant que celui-ci n’arrive à l’arrêt complet. Sept passagers assis tout à l’arrière ainsi que deux hôtesses sont éjectés et auront la vie sauve. Tous les autres occupants, y compris les pilotes, sont tués par le choc et leurs corps sont consommés par les flammes. Il faudra utiliser des méthodes génétiques pour identifier toutes les victimes.

Dans l’axe d’approche de la 28 à Zürich, il n’y a pas de lac, mais un bosquet d’arbres. En tentant son truc de Lugano sur ce terrain, le commandant de bord a précipité son appareil dans le décor. L’accident fit 33 morts.